Louise Bourgeois,

Justin Ponmany,

Choi Xooang,

Wu Jianjun

- 존재의 균열 Fractures of Being

Aug. 21, 2025 - Sept. 20, 2025

존재의 균열

인간이라는 존재는 완결되지 않은 틈으로 이루어져 있으며, 자연과 달리 스스로 그러할 수 없다. 개인이 사회 속에서 관계를 맺고 자아를 형성해 가는 과정, 그리고 인간의 신체와 정신이 만나는 지점에는 언제나 미세한 틈과 어긋남이 발생하며 이는 필연적으로 균열을 낳는다. 하지만 ‘갈라져 터지다’라는 균열의 어원은 단지 파괴만을 의미하진 않는다. 그 틈은 동시에 무언가가 생성될 수 있는 가능성의 자리이기도 하다. 터진 자리, 상처가 남은 자리에서 오히려 새로운 의미가 움트는 것이다.

이번 전시 《존재의 균열》은 ‘갈라져 터진’ 틈을 직시하며 직관적이고 단순한 조형 언어를 통해 상처의 단면을 강렬하게 드러내는 루이스 부르주아(Louise Bourgeois, 1911-2010), 저스틴 폰마니(Justin Ponmany, b.1974), 최수앙(b.1975) 그리고 우줸진(吴建军, b.1966)이 함께 한다. 각기 다른 문화적 배경에도 불구하고 공통적으로 인간의 내면 깊숙이 자리한 불안과 정체성을 탐색하는 이들이 제시하는 균열은 관람자에게 각자 내면을 성찰할 수 있는 사유의 시간을 건넨다.

먼저 인도의 현대 미술을 대표하는 작가 저스틴 폰마니는 디지털 이미지를 해체하고 왜곡시키는 방식으로 균열된 정체성을 드러낸다. 마치 주사위 전개도처럼 인간의 형상을 사방으로 펼쳐낸 듯한 폰마니의 작업 <Prabhu>는 신에 대한 존경어 혹은 인도 문화권에서 극존칭으로 사용되는 단어이다. 제목이 시사하는 것과 같이 폰마니는 인도의 권력 구조를 디지털 이미지를 통해 비틀고 해체해 나간다. 폰마니는 2007년 개인전때 “내 작업은 모든 것이 무너져 내리고, 오직 실오라기처럼 남은 직조의 벌거벗은 본질만이 남는, 그 순간의 진실에서 비롯된다”고 언급한 바 있다. 왜곡된 그의 이미지는 외관 아래 도사린 균열과 상처를 드러내며, 존재가 지닌 불완전함을 적나라하게 직면한다.

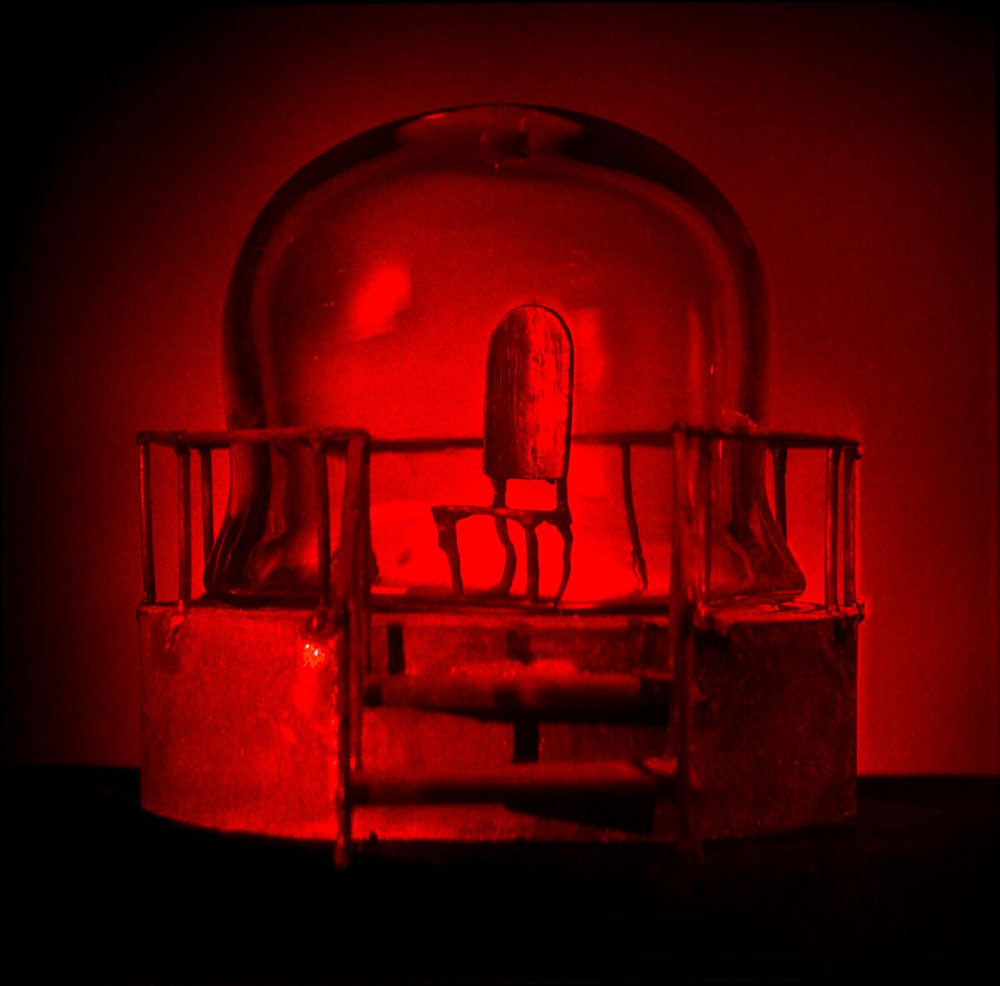

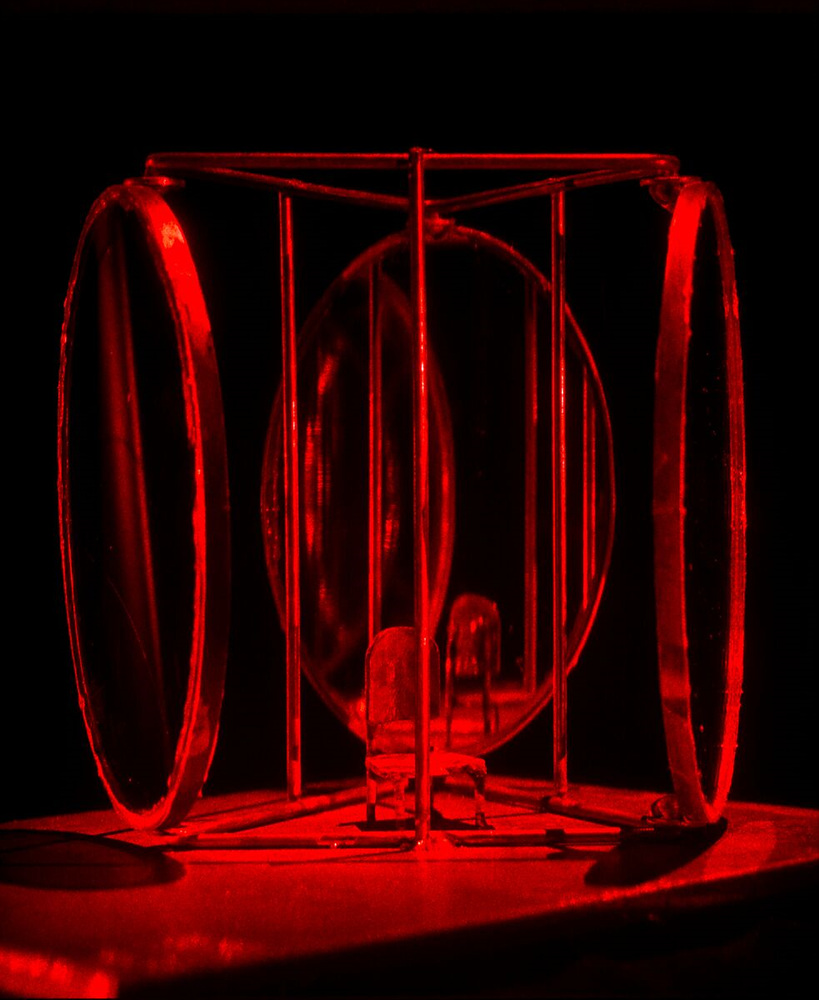

빛의 간섭을 이용해 3차원 이미지를 기록하고 재현하는 기술인 홀로그램은 매체적 특성상 실재와 가상을 흐리는 몽환적인 균열을 만들어낸다. 루이스 부르주아는 이 매체의 비물질성과 상징성을 적극 활용해, 붉은색 홀로그램을 통해 내면의 깊숙한 트라우마를 형상화한다. 이번 전시에 소개되는 그녀의 8점 연작은 그녀가 목재, 브론즈, 천과 같은 전통적 재료에서 벗어나 홀로그램 매체를 통해 작업에 주요한 전환점에 해당한다. 밀폐된 작은 공간 속 미니어처 의자, 종 모양 유리병, 인형집 크기의 침대 위에 잘린 발 등은 그녀가 어린 시절 겪었던 아버지의 기나긴 불륜과 어머니의 방관 등에서 비롯된 내면적 불안을 시각화한다. 이러한 불안은 작가에게 피, 폭력과 위험성, 수치심과 질투, 악의와 죄책감을 상징하는 붉은빛에 스며들어, 마치 내면의 깊은 틈새를 타고 흐르듯 응축되어 표현된다. 이는 결국 그녀가 홀로그램이라는 비물질적이고 분열적인 매체를 통해, 완결될 수 없는 인간 존재의 균열과 상처, 그리고 그로부터 피어나는 새로운 의미의 가능성을 고스란히 드러내는 장면이 된다.

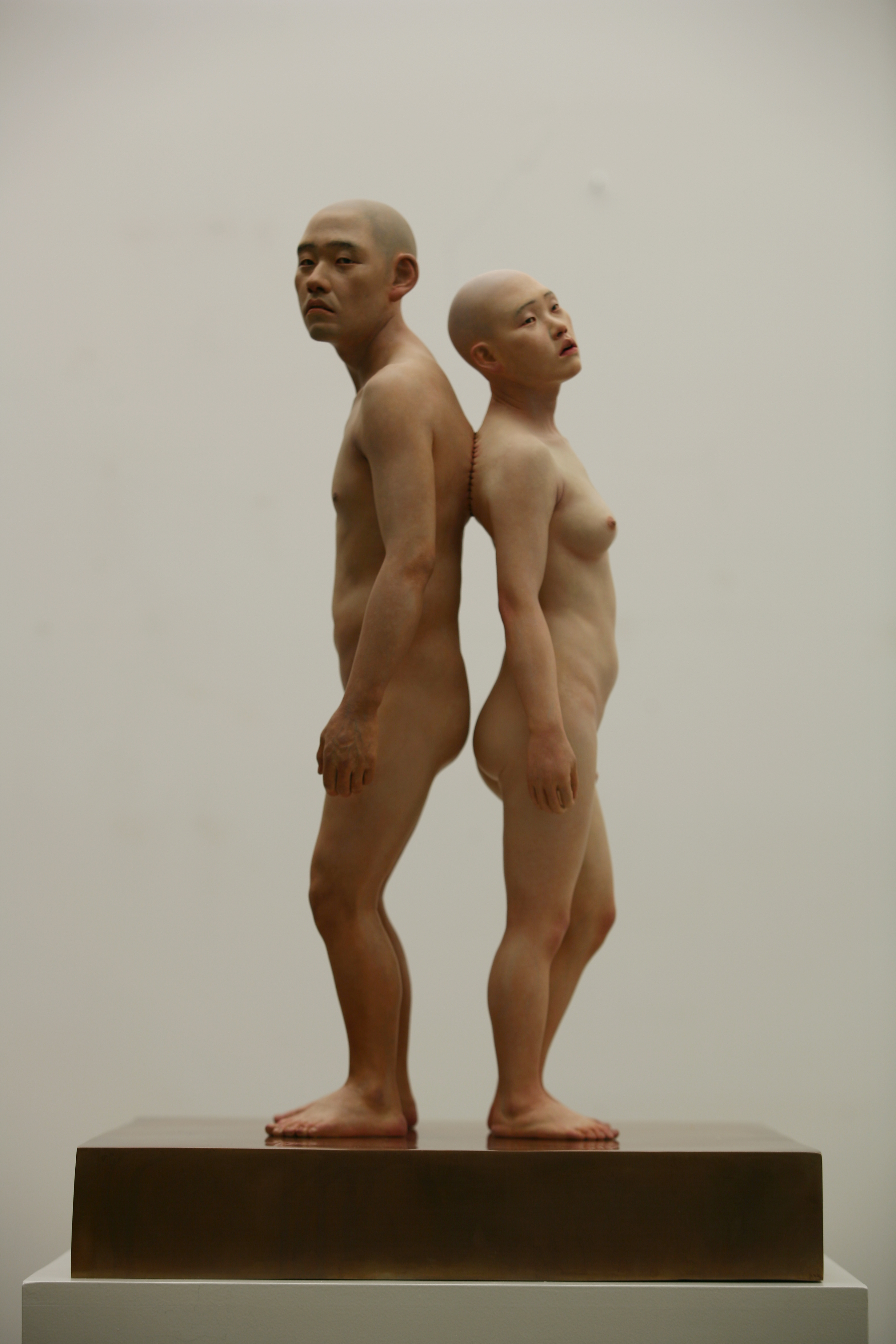

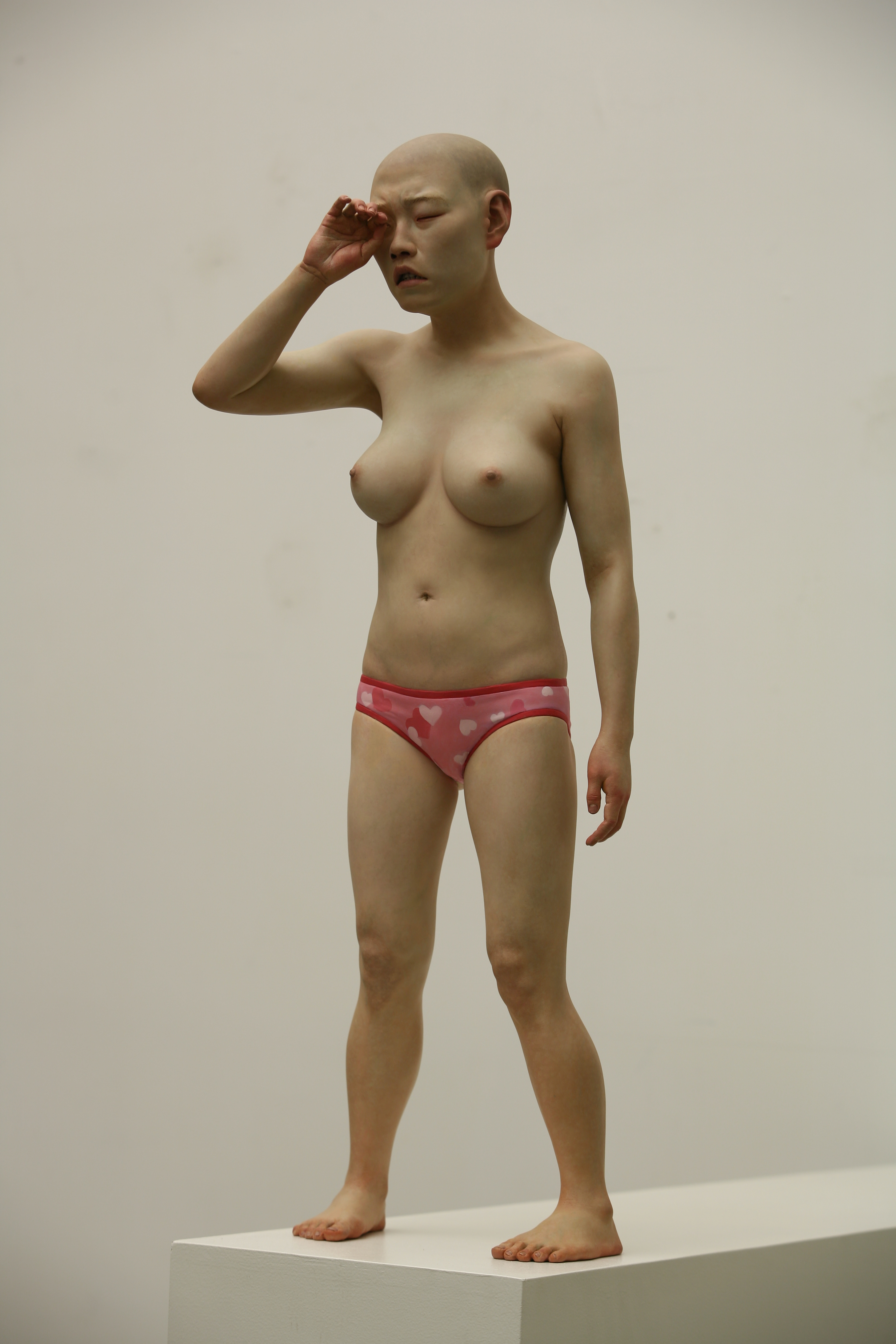

응시되는 존재의 불안정한 감정은 최수앙의 하이퍼리얼리즘 조형 언어를 통해 구현된다. 그는 실존적 감정과 사회적 긴장을 사실적으로 재현하며, “표피 아래 깃든 감정의 흔적”을 독자적인 질감과 인물의 자세를 통해 형상화한다. 전시에 소개되는 <The Awkward Age>는 사춘기라는 과도기 속 불안정한 정체성과 내면의 불균형, 그리고 타자의 시선에 노출된 존재의 긴장감을 상징적으로 보여준다. 알몸의 사춘기 인물은 흔들리는 자세와 방향을 잃은 시선을 통해 정체성을 모색하는 과정 자체를 형상화하며, 완성되지 않은 존재는 흔들리고 균열을 겪는 가운데, 자신을 찾아가는 여정에 놓여 있다.

중국 출신 작가 우줸진은 마치 적외선 카메라를 통해 어두운 실내에 위치한 인물을 몰래 감시하며 촬영한 것 같은 구도로 고통을 겪는 인간의 신체를 적나라하게 표현한다. 포박되어 있거나, 가면을 쓰고 동물을 흉내내는 듯한 인물의 몸짓에는 불안한 흔들림이 깃들어 있는데, 이는 객체화된 존재로 균열되는 자아의 극적인 심리적 동요를 만들어낸다. 정신적으로 불안한 형체임에도 불구하고 캔버스 너머를 정확하게 응시해내는 인물의 시선은 불안정한 세계가 주는 공포와 인간의 근원적 불안을 거쳐 동물적 본능을 꿰뚫는다. 이를 통해 그는 감출 것 없는 단순한 인간 존재의 진실을 날 것 그대로 직시하도록 유도한다.

이처럼 이번 전시에 참여한 네 명의 작가들은 서로 다른 배경과 매체를 바탕으로 하면서도, 공통적으로 인간 존재를 둘러싼 외부의, 혹은 자체적으로 내재한 균열, 정체성의 불안정을 직시한다. 작품의 인물들은 완전한 존재가 아닌 파열된 신체와 시선, 무의식의 흔들림을 통해 스스로의 본질을 재구성하고자 시도한다. 이들이 다루는 균열은 단지 고통이나 파괴의 증거가 아니라, 존재가 마주한 ‘틈’에서 생성되는 감각이다. 관람자들 역시 각기 다른 응시 속에서 자신 또한 균열 속에 서 있는 존재임을 인지하고, 스스로를 마주하게 될 것이다.

인간이라는 존재는 완결되지 않은 틈으로 이루어져 있으며, 자연과 달리 스스로 그러할 수 없다. 개인이 사회 속에서 관계를 맺고 자아를 형성해 가는 과정, 그리고 인간의 신체와 정신이 만나는 지점에는 언제나 미세한 틈과 어긋남이 발생하며 이는 필연적으로 균열을 낳는다. 하지만 ‘갈라져 터지다’라는 균열의 어원은 단지 파괴만을 의미하진 않는다. 그 틈은 동시에 무언가가 생성될 수 있는 가능성의 자리이기도 하다. 터진 자리, 상처가 남은 자리에서 오히려 새로운 의미가 움트는 것이다.

이번 전시 《존재의 균열》은 ‘갈라져 터진’ 틈을 직시하며 직관적이고 단순한 조형 언어를 통해 상처의 단면을 강렬하게 드러내는 루이스 부르주아(Louise Bourgeois, 1911-2010), 저스틴 폰마니(Justin Ponmany, b.1974), 최수앙(b.1975) 그리고 우줸진(吴建军, b.1966)이 함께 한다. 각기 다른 문화적 배경에도 불구하고 공통적으로 인간의 내면 깊숙이 자리한 불안과 정체성을 탐색하는 이들이 제시하는 균열은 관람자에게 각자 내면을 성찰할 수 있는 사유의 시간을 건넨다.

먼저 인도의 현대 미술을 대표하는 작가 저스틴 폰마니는 디지털 이미지를 해체하고 왜곡시키는 방식으로 균열된 정체성을 드러낸다. 마치 주사위 전개도처럼 인간의 형상을 사방으로 펼쳐낸 듯한 폰마니의 작업 <Prabhu>는 신에 대한 존경어 혹은 인도 문화권에서 극존칭으로 사용되는 단어이다. 제목이 시사하는 것과 같이 폰마니는 인도의 권력 구조를 디지털 이미지를 통해 비틀고 해체해 나간다. 폰마니는 2007년 개인전때 “내 작업은 모든 것이 무너져 내리고, 오직 실오라기처럼 남은 직조의 벌거벗은 본질만이 남는, 그 순간의 진실에서 비롯된다”고 언급한 바 있다. 왜곡된 그의 이미지는 외관 아래 도사린 균열과 상처를 드러내며, 존재가 지닌 불완전함을 적나라하게 직면한다.

빛의 간섭을 이용해 3차원 이미지를 기록하고 재현하는 기술인 홀로그램은 매체적 특성상 실재와 가상을 흐리는 몽환적인 균열을 만들어낸다. 루이스 부르주아는 이 매체의 비물질성과 상징성을 적극 활용해, 붉은색 홀로그램을 통해 내면의 깊숙한 트라우마를 형상화한다. 이번 전시에 소개되는 그녀의 8점 연작은 그녀가 목재, 브론즈, 천과 같은 전통적 재료에서 벗어나 홀로그램 매체를 통해 작업에 주요한 전환점에 해당한다. 밀폐된 작은 공간 속 미니어처 의자, 종 모양 유리병, 인형집 크기의 침대 위에 잘린 발 등은 그녀가 어린 시절 겪었던 아버지의 기나긴 불륜과 어머니의 방관 등에서 비롯된 내면적 불안을 시각화한다. 이러한 불안은 작가에게 피, 폭력과 위험성, 수치심과 질투, 악의와 죄책감을 상징하는 붉은빛에 스며들어, 마치 내면의 깊은 틈새를 타고 흐르듯 응축되어 표현된다. 이는 결국 그녀가 홀로그램이라는 비물질적이고 분열적인 매체를 통해, 완결될 수 없는 인간 존재의 균열과 상처, 그리고 그로부터 피어나는 새로운 의미의 가능성을 고스란히 드러내는 장면이 된다.

응시되는 존재의 불안정한 감정은 최수앙의 하이퍼리얼리즘 조형 언어를 통해 구현된다. 그는 실존적 감정과 사회적 긴장을 사실적으로 재현하며, “표피 아래 깃든 감정의 흔적”을 독자적인 질감과 인물의 자세를 통해 형상화한다. 전시에 소개되는 <The Awkward Age>는 사춘기라는 과도기 속 불안정한 정체성과 내면의 불균형, 그리고 타자의 시선에 노출된 존재의 긴장감을 상징적으로 보여준다. 알몸의 사춘기 인물은 흔들리는 자세와 방향을 잃은 시선을 통해 정체성을 모색하는 과정 자체를 형상화하며, 완성되지 않은 존재는 흔들리고 균열을 겪는 가운데, 자신을 찾아가는 여정에 놓여 있다.

중국 출신 작가 우줸진은 마치 적외선 카메라를 통해 어두운 실내에 위치한 인물을 몰래 감시하며 촬영한 것 같은 구도로 고통을 겪는 인간의 신체를 적나라하게 표현한다. 포박되어 있거나, 가면을 쓰고 동물을 흉내내는 듯한 인물의 몸짓에는 불안한 흔들림이 깃들어 있는데, 이는 객체화된 존재로 균열되는 자아의 극적인 심리적 동요를 만들어낸다. 정신적으로 불안한 형체임에도 불구하고 캔버스 너머를 정확하게 응시해내는 인물의 시선은 불안정한 세계가 주는 공포와 인간의 근원적 불안을 거쳐 동물적 본능을 꿰뚫는다. 이를 통해 그는 감출 것 없는 단순한 인간 존재의 진실을 날 것 그대로 직시하도록 유도한다.

이처럼 이번 전시에 참여한 네 명의 작가들은 서로 다른 배경과 매체를 바탕으로 하면서도, 공통적으로 인간 존재를 둘러싼 외부의, 혹은 자체적으로 내재한 균열, 정체성의 불안정을 직시한다. 작품의 인물들은 완전한 존재가 아닌 파열된 신체와 시선, 무의식의 흔들림을 통해 스스로의 본질을 재구성하고자 시도한다. 이들이 다루는 균열은 단지 고통이나 파괴의 증거가 아니라, 존재가 마주한 ‘틈’에서 생성되는 감각이다. 관람자들 역시 각기 다른 응시 속에서 자신 또한 균열 속에 서 있는 존재임을 인지하고, 스스로를 마주하게 될 것이다.

Fractures of Being

Human existence is constituted by fissures—it is never whole or complete. Unlike nature, it does not simply exist on its own. In the process of forming the self within society and navigating the meeting points of body and mind, there are always subtle gaps and misalignments, inevitably leading to rupture. Yet the etymology of "fracture"—to split open—does not solely imply destruction. A fracture can also signify a space of potential, where something new may begin. From the site of rupture, from the scar, meaning may emerge.

The exhibition Fracture of Being brings together Louise Bourgeois (1911–2010), Justin Ponmany (b.1974), Choi Xooang (b.1975), and Wu Jianjun (吴建军, b.1966)—artists who confront these ruptures through intuitive and often stark visual languages. Despite their distinct cultural contexts, all four artists delve into inner anxiety and fractured identity, offering viewers a moment of reflection on their own inner landscapes.

Justin Ponmany, a key figure in contemporary Indian art, reveals fractured identity by deconstructing and distorting digital images. In works such as Prabhu, which refers to a divine or honorific term in Indian culture, the human form is unfolded like a dice net, presenting a fragmented presence. Ponmany reconfigures India’s power structures through digital manipulation. As he noted in a 2007 solo exhibition, "My work comes from that moment of truth when everything falls apart, and only the bare essence of weaving remains like a thread." His distorted imagery exposes cracks beneath the surface, revealing the raw incompleteness of being.

Louise Bourgeois uses the immaterial and symbolic qualities of holography—a medium that blurs the line between real and imagined—to evoke dreamlike ruptures. In the red holograms presented in this exhibition, she visualizes deep-rooted trauma. These eight works mark a pivotal shift from her traditional use of wood, bronze, and fabric, toward a medium of illusion and fragmentation. Miniature chairs in confined spaces, bell-shaped glass bottles, and severed feet atop dollhouse-sized beds symbolize her childhood experiences, marked by her father’s long-term infidelity and her mother’s silence. The red glow, saturated with connotations of blood, shame, violence, and danger, becomes a conduit for inner fracture. Through the medium of holography, Bourgeois captures the unresolvable wounds of existence and the strange generative potential that arises from them.

The unstable emotions of being under gaze are materialized in the hyperrealist sculptures of Choi Xooang. He realistically reproduces existential tension and emotional vulnerability, using unique textures and physical postures to articulate what he calls "traces of emotion embedded beneath the skin." His piece The Awkward Age, presented in this exhibition, captures the transitional instability of adolescence—a body exposed to the gaze of others, in search of a self still in formation. The adolescent figure, naked and uncertain, reflects the struggle of becoming; incomplete and fractured, the body wanders through a process of self-discovery.

Wu Jianjun, a Chinese artist, presents the human body in distress through a perspective that mimics infrared surveillance, as if watching subjects secretly in darkened interiors. Bound, masked, or mimicking animals, his figures tremble with unease. These postures convey the psychological turbulence of a self being objectified and fragmented. Despite their psychological disarray, his subjects stare straight past the viewer, cutting through fear and primal anxiety with animal instinct. In doing so, Wu compels us to confront the unfiltered truth of human existence in its most raw and exposed state.

Despite their varied backgrounds and mediums, the four artists in this exhibition share a deep engagement with rupture—whether externally imposed or internally emergent. Their works present bodies and gazes not as intact or coherent, but fractured and unstable, attempting to reconstruct their essence from the pieces. These fractures are not merely wounds, but sensations born at the edges of being. Through these divergent gazes, viewers too may come to recognize the fractures within themselves and face their own being anew.

Human existence is constituted by fissures—it is never whole or complete. Unlike nature, it does not simply exist on its own. In the process of forming the self within society and navigating the meeting points of body and mind, there are always subtle gaps and misalignments, inevitably leading to rupture. Yet the etymology of "fracture"—to split open—does not solely imply destruction. A fracture can also signify a space of potential, where something new may begin. From the site of rupture, from the scar, meaning may emerge.

The exhibition Fracture of Being brings together Louise Bourgeois (1911–2010), Justin Ponmany (b.1974), Choi Xooang (b.1975), and Wu Jianjun (吴建军, b.1966)—artists who confront these ruptures through intuitive and often stark visual languages. Despite their distinct cultural contexts, all four artists delve into inner anxiety and fractured identity, offering viewers a moment of reflection on their own inner landscapes.

Justin Ponmany, a key figure in contemporary Indian art, reveals fractured identity by deconstructing and distorting digital images. In works such as Prabhu, which refers to a divine or honorific term in Indian culture, the human form is unfolded like a dice net, presenting a fragmented presence. Ponmany reconfigures India’s power structures through digital manipulation. As he noted in a 2007 solo exhibition, "My work comes from that moment of truth when everything falls apart, and only the bare essence of weaving remains like a thread." His distorted imagery exposes cracks beneath the surface, revealing the raw incompleteness of being.

Louise Bourgeois uses the immaterial and symbolic qualities of holography—a medium that blurs the line between real and imagined—to evoke dreamlike ruptures. In the red holograms presented in this exhibition, she visualizes deep-rooted trauma. These eight works mark a pivotal shift from her traditional use of wood, bronze, and fabric, toward a medium of illusion and fragmentation. Miniature chairs in confined spaces, bell-shaped glass bottles, and severed feet atop dollhouse-sized beds symbolize her childhood experiences, marked by her father’s long-term infidelity and her mother’s silence. The red glow, saturated with connotations of blood, shame, violence, and danger, becomes a conduit for inner fracture. Through the medium of holography, Bourgeois captures the unresolvable wounds of existence and the strange generative potential that arises from them.

The unstable emotions of being under gaze are materialized in the hyperrealist sculptures of Choi Xooang. He realistically reproduces existential tension and emotional vulnerability, using unique textures and physical postures to articulate what he calls "traces of emotion embedded beneath the skin." His piece The Awkward Age, presented in this exhibition, captures the transitional instability of adolescence—a body exposed to the gaze of others, in search of a self still in formation. The adolescent figure, naked and uncertain, reflects the struggle of becoming; incomplete and fractured, the body wanders through a process of self-discovery.

Wu Jianjun, a Chinese artist, presents the human body in distress through a perspective that mimics infrared surveillance, as if watching subjects secretly in darkened interiors. Bound, masked, or mimicking animals, his figures tremble with unease. These postures convey the psychological turbulence of a self being objectified and fragmented. Despite their psychological disarray, his subjects stare straight past the viewer, cutting through fear and primal anxiety with animal instinct. In doing so, Wu compels us to confront the unfiltered truth of human existence in its most raw and exposed state.

Despite their varied backgrounds and mediums, the four artists in this exhibition share a deep engagement with rupture—whether externally imposed or internally emergent. Their works present bodies and gazes not as intact or coherent, but fractured and unstable, attempting to reconstruct their essence from the pieces. These fractures are not merely wounds, but sensations born at the edges of being. Through these divergent gazes, viewers too may come to recognize the fractures within themselves and face their own being anew.